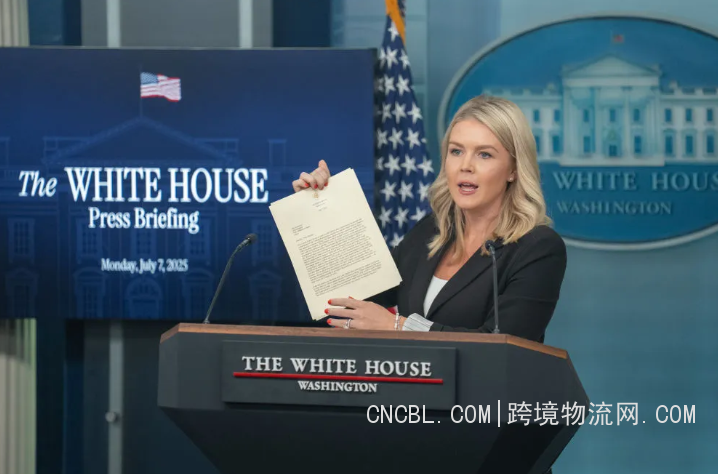

2025年7月8日,美国总统特朗普在其自创的社交平台“真实社交”上抛出一颗重磅贸易“炸弹”:他宣布,自8月1日起,将对日本和韩国输美商品全面加征25%的关税。当日,白宫发言人卡罗琳·莱维特证实,特朗普将签署行政令,把“对等关税暂缓期”延长至8月1日生效,这无疑是为一场即将席卷全球的贸易风暴按下了短暂的倒计时按钮。

特朗普在致日韩领导人的信件中,毫不遮掩地表明其战略意图。他宣称,25%的税率“远远不足以纠正美日、美韩之间的贸易逆差”,甚至赤裸裸地威胁:“若两国采取报复性关税措施,美国将在25%的基础上,对等加征关税。”与之形成鲜明讽刺对比的是,他同时向企业抛出了橄榄枝,承诺对那些在美国建厂的企业“尽一切可能加快审批流程”。这种“大棒加胡萝卜”的策略,充分暴露了他重塑全球供应链的野心。

此次关税行动的影响范围,远远超出了日韩两国。特朗普还同步向马来西亚、哈萨克斯坦、南非等14个国家发出了征税函,税率呈现出从25%到40%的阶梯式攀升。其中,老挝与缅甸被课以40%的最高税率,泰国、柬埔寨面临36%的税率,而波黑、南非等国的税率则在30% - 35%之间。至此,一张覆盖亚非欧三大洲的关税巨网已然铺开。

实际上,这场贸易风暴早已在暗中酝酿。今年4月2日,特朗普在白宫玫瑰园宣布,将对57个贸易伙伴实施最高达50%的差异化关税,其中日韩分别被定为24%和25%。这一政策一经出台,全球市场瞬间剧烈震荡:美股遭遇了五年来的最惨暴跌,标普500指数单日重挫4.8%,科技巨头们的市值蒸发超过8000亿美元;日韩股市也应声下跌超3%,恐慌指数VIX瞬间飙升至35。尽管4月9日特朗普迫于各方压力宣布暂缓90天实施,但10%的基准关税始终如高悬的达摩克利斯之剑。

面对8月1日这个终极期限,日韩两国陷入了战略困境。日本首相石破茂紧急召开内阁会议商讨应对之策,此前日本曾试图通过新日铁收购美国钢铁公司来缓解贸易压力,却遭到了特朗普的冷眼驳回。韩国总统李在明也坦言,与美国的谈判“非常困难”,现代汽车等企业更是面临着致命打击。首尔经济研究院测算显示,韩国对美出口恐怕会骤降18%,年损失将高达380亿美元。

耐人寻味的是,美国的高压政策正促使东亚地缘经济格局发生重组。就在特朗普挥动关税“大刀”之际,中日韩贸易部长在中断五年后重启了经济对话,并将半导体产业链合作列为优先选项;日本前首相鸠山由纪夫更是在清华演讲中三次呼吁“脱美入亚”。曾经被美国视为铁杆盟友的日韩,如今正悄然转身,寻求新的发展出路。

产业冲击波已经开始向各个领域扩散。丰田汽车每辆车的成本激增3800美元,这相当于吞噬了近三成的利润;台积电亚利桑那工厂的3纳米芯片、三星在奥斯汀的DRAM生产线,都可能因为“非本土化率不足”而遭到精准打击。更深远的影响在于,关税的增加将引发通胀传导。美国全国零售商联合会警告称,所有新增关税“本质上是对美国企业的征税”,最终将由美国消费者买单。

国际社会对此严阵以待。欧盟委员会主席冯德莱恩放话准备“对等报复”,拟对美国液化天然气征收惩罚性关税;中国则加速推进RCEP扩容,打造“去美元化”贸易圈。而在法律层面,也出现了一线曙光。5月28日,美国国际贸易法院裁定,特朗普依据《国际紧急经济权力法》征收的关税多数违法,此案上诉辩论定于7月31日展开,恰好在关税实施前夜。

“全球不确定性仍处于创纪录水平。”安联经济学家在最新报告中写下这句判词时,白宫玫瑰园的关税宣言尚未落地。如今,特朗普的贸易战车已经轰然启动,当8月1日的钟声敲响,世界经济的裂痕或许将深不见底。